↓ Софийский собор. Середина XI века.

Самый древний полоцкий каменный храм — Софийский собор — был возведён на территории Верхнего замка. В величественном строении, близком по плану, объёмной композиции, структуре внутреннего пространства и стилистике одноименным храмам Киева и Новгорода, были заложены и определяющие принципы местной архитектурной школы.

Первоначально собор представлял собой большой семиглавый крестово-купольный храм с шестнадцатью крестообразными столбами, с тремя апсидами, на ленточном фундаменте из валунов, скреплённых известковым раствором. В конце ХІ в. внутренняя поверхность стен храма и столбы были расписаны фресками. В XII в. по всей длине восточной стены собора были пристроены низкие бесстолпные усыпальницы.

В середине XVIII в. разрушенный храм перестроен в барочную базилику, при этом в состав новой постройки были включены уцелевшие фундаменты и фрагменты стен первоначального здания. Таким образом, до наших дней древний собор сохранился частично.

В XIX–XX вв. Софийский собор являлся объектом исследования А. М. Павлинова, П. П. Покрышкина, К. В. Шероцкого, А. И. Некрасова, И. М. Хозерова, Н. Н. Щекотихина, Е. А. Ащепкова, М. К. Каргера. Наиболее полное изучение памятника было произведено в 1975–1980 гг. В. А. Булкиным. Новые выводы по итогам раскопок В. А. Булкина получены И. В. Антиповым и Д. Д. Ёлшиным.

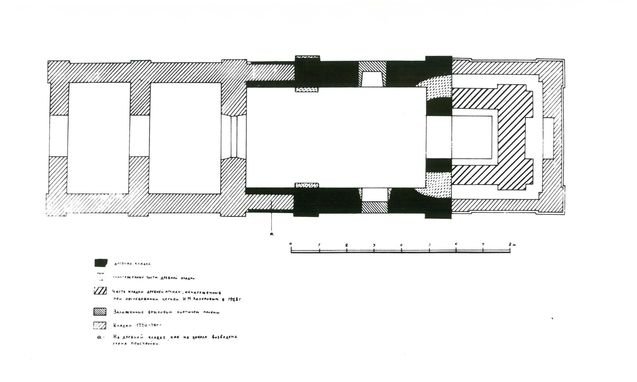

↓ Храм на детинце. 60–80-е гг. XII в.

В 1966 г. при проведении строительных работ на Верхнем замке, в 50-70 м на северо-запад от Софийского собора, были обнаружены остатки древнего храма. В 1967 г. раскопки на данной территории проводил М. К. Каргер. По причине наличия плотной застройки были исследованы только отдельные части храма, однако его план удалось реконструировать достаточно полно.

Исследователь выявил сходство архитектуры полоцкого памятника с храмом Архангела Михаила в Смоленске (1180–1190 гг.), что позволило составить представление о его первоначальном облике. Вероятно, полоцкий храм стал прототипом смоленского.

В ходе реконструкции комплекса зданий бывшей больницы на Верхнем замке под размещение кадетского училища в 2020–2022 гг. был снесён ряд построек, что позволило современным исследователям под руководством И. В. Магалинского дополнительно исследовать остатки храма, уточнить его некоторые архитектурные детали.

Объект представлял собой шестистолпный крестово-купольный храм размерами 30,5х16,0 м с одной наружной апсидой. С северной и южной сторон к основному объёму примыкали притворы с самостоятельными апсидами. Фундамент церкви был сложен из валунов без раствора. Купол храма опирался на две пары западных столбов, таким образом, его подкупольное пространство было смещено на одно членение к западу. Интерьер церкви был украшен фресковой живописью, а при сооружении полов использовались глазурированные плитки различных форм.

↓ Княжеский терем. Вторая половина ХІІ в.

В северной части Верхнего замка на полоцком детинце сохранились фундамент и участок разрушенной стены каменной гражданской постройки. Данные археологических раскопок позволили учёным предположить, что найденное сооружение могло предназначаться для размещения княжеской администрации и в научной литературе за ним закрепилось название «княжеский терем».

В 1976–1977 гг. остатки здания исследовали П. А. Раппопорт и Е. В. Шолохова. В 2022 г. они повторно изучались в ходе археологического надзора под руководством И. В. Магалинского.

Строение было небольшим, квадратным в плане, размерами 4,7х4,2 м. С западной стороны к нему примыкало второе помещение, размерами 2,5х2,4 м. Фундамент здания состоял из булыжников, скреплённых известковым раствором. При кладке камней пространство между ними заполнялось также фрагментами плинфы. Стены терема были сложены из узкой плинфы размером 26,5-30,0х16х3,5 см. Предположительно строение имело два этажа, а перекрытие между ними было деревянным.

В ХIV в. с северной стороны к зданию пристроили деревянное помещение, которое функционировало продолжительное время. В ходе раскопок в нём были выявлены и исследованы остатки пяти разновременных изразцовых печей.

Княжеский терем с многочисленными перестройками существовал вплоть до XVI в. Здания такого типа представляют исключительную научную ценность, поскольку являются единичными примерами гражданской архитектуры древнерусского периода. Подобные постройки выявлены в Гродно, Киеве, Чернигове и других городах.

↓ Храм при кладбище Верхнего замка. ХІІ в

В 2021–2022 гг. на территории Верхнего замка в ходе осуществления археологического надзора под руководством И. В. Магалинского, А. Л. Коца в 50 м на север от Храма на детинце был выявлен масштабный развал строительных материалов от ранее неизвестной церкви. Разброс остатков строения прослеживался широким пятном на площади 40х25 м. Мощность слоя варьировалась от 0,4–0,5 м в центральной части до 0,1-0,3 м на периферии.

В ходе исследований учёными собрана обширная коллекция плинфы с раствором-цемянкой, фрагменты штукатурки с фресковой росписью, оплавленный свинец и детали церковной утвари. По параметрическим данным плинфа из найденного пятна разрушения схожа с материалами Храма на детинце, однако характер их изготовления и обжига имеют также и значимые отличия. Археологические данные свидетельствует, что найденный храм был разрушен в XIII—XIV вв.

Выявленные остатки церкви перекрывало обширное кладбище XI—XIII вв., которое, вероятно, действовало при ней. Кладбище можно характеризовать как городское, финальный этап его функционирования приходится на XIII в.

↓ Храм у западной стены Красной больницы. ХІІ в.

Пятно разрушения неизвестного ранее храма было выявлено и изучено в 2022 г. под руководством И. В. Магалинского, А. Л. Коца при археологическом надзоре за прокладкой коммуникаций в районе западной стены здания так называемой «Красной больницы» (ул. Замковая, 12).

Слой строительных материалов зафиксирован на глубине от 1 м на площади 10х8 м. Его мощность достигала 0,3-0,5 м. Основную массу пласта составлял известковый раствор, также были выявлены многочисленные фрагменты плинфы с раствором-цемянкой (в том числе и лекальные экземпляры), фрагменты штукатурки с фресковыми росписями.

По мнению археологов, церковь могла быть локализована на юг от здания «Красной больницы» или в границах её застройки, где до настоящего времени исследования не проводились.

Две церкви — Храм «на рву» и Храм на стрелке Нижнего замка — были возведены на прилегающей к Верхнему замку территории, в западной части Великого посада.

↓ Храм «на рву». Третья четверть XII в.

Храм назван по местонахождению: был возведён за оборонительным рвом полоцкого детинца, возле Чёрного ручья, разделявшего Верхний замок и территорию Великого посада.

Впервые следы храма обнаружены во время археологической разведки М. К. Каргера (1962, 1967 гг.), в 1976 г. его исследования провёл П. А. Раппопорт.

Характер культурного слоя позволяет датировать строительство храма второй половиной XII в. Его активное разрушение пришлось на XVI в., к началу XX в. храм был практически полностью утрачен.

Согласно письменным источникам Церковь «на рву» в середине XVII в. была деревянной и носила название Рождества Христова. При ней существовало кладбище. В начале ХХ в. в ходе строительства здания шестиклассного реального училища (ул. Стрелецкая, 5) значительная часть остатков древнего храма была уничтожена. Удалось изучить только восточную часть сооружения, фундамент которого был выложен из булыжников, помещённых в фундаментные рвы без раствора. В числе находок — фрагменты плинфы (некоторые экземпляры с княжескими знаками на нижних пастелях), части штукатурки с фресковыми росписями, остатки известково-цемяночного раствора и др.

Особенностью архитектуры Храма «на рву» была необычно вытянутая апсида длиной 7,5 м, что выделяло его из всех памятников полоцкой школы зодчества XII в. На территории храма были выявлены два кирпичных саркофага, что свидетельствует о наличии в церкви захоронений.

↓ Храм на стрелке Нижнего замка. Первая половина XII в.

Впервые следы храма были обнаружены Г. В. Штыховым и М. К. Каргером в 1960-х гг., археологические раскопки памятника в 1976–1977 гг. проводил П. А. Раппопорт. В 2014 г. Д. В. Дуком и А. Л. Коцом исследовалась площадка около храма, были выявлены многочисленные строительные материалы. Их анализ позволил сделать ряд уточнений о времени строительства и истории существовании данного памятника.

Храм был крестово-купольный, четырёхстолпный, одноапсидный, на ленточном фундаменте, выложенном из булыжников без раствора. Стены сложены из плинфы в технике утопленного ряда. Основной объём храма окружали галереи, фрагменты одной из которых были выявлены с северной стороны здания. Среди археологических находок — фрагменты плинфы, известковый раствор с цемянкой, смальта, плитка пола, а также фрагменты фресок, амфор, шиферной иконки и др. Выявленный резной шиферный саркофаг предполагает наличие в храме элитного захоронения.

Строительство храма осуществлялось в один этап. Значительное разнообразие лекальной плинфы (7 форм) свидетельствует о сложнопрофильном архитектурном декоре церкви, что является характерной чертой полоцкой и смоленской архитектурных школ. Присутствие находок смальты позволяет предположить о наличии в храме мозаичных украшений. Кроме того, храм был расписан фресками, а полы выложены глазурированными плитками. На прилегающей к храму территории зафиксированы два разновременных кладбища: ХІІ—XIV вв. и XVII в.

Первое значительное разрушение храма приходится на начало XVI в., в дальнейшем, вероятно, он продолжал существовать в перестроенном виде. В XVI по XVIII вв. плинфа со здания церкви активно использовалась в строительстве городских жилищно-хозяйственных комплексов. Окончательная утрата остатков каменного Храма на стрелке Нижнего замка относится к XVIII в.

↓ Бельчицкий Борисоглебский монастырь.

Важное место в формировании полоцкой архитектурной школы имеют каменные церкви бывшего Бельчицкого Борисоглебского монастыря, основанного в первой четверти XII в. сыном Всеслава Чародея, князем Борисом. Монастырь располагался на берегу реки Бельчанки, на противоположном от княжеского детинца левом берегу Западной Двины. Существует мнение, что он служил летней резиденцией князя и оборонительным форпостом при подходе к Полоцку с юга. Комплекс Борисоглебского монастыря включал 4 каменные церкви: Пятницкую, Борисоглебскую, а также Большой собор и храм-триконх.

Монастырь перестал существовать после Первой мировой войны. В конце 20-х гг. XX в. руины Пятницкой и Борисоглебской церквей ещё сохранялись, позже их разобрали на кирпич местные жители. Начиная с 1950-х гг. территория бывшего монастыря активно застраивалась жилыми и хозяйственными постройками.

↓ Большой собор. 20-е–30-е гг. XII в.

Храм представлял собой крестово-купольное шестистолпное, трёхапсидное строение с тремя притворами. Размеры постройки без притворов составляли 23,5х16,5 м. Купол опирался не на восточные, а на западные пары столбов, благодаря чему уравновешивался объём трёх апсид. Композиция храма была максимально централизованной: притворы подчеркивали пирамидальность и выделяли центральный объём, который, по всей вероятности, имел значительную высоту.

В 1928 г. собор исследовал И. М. Хозеров, в 1965 г. — М. К. Каргер, в 1977 г. — П. А. Раппопорт, в 1990 г. — О. А. Трусов. В ходе раскопок обнаружено большое количество плинфы, фрагментов штукатурки с фресковой росписью, частей керамических плиток пола с цветной поливой.

↓ Пятницкая церковь. 20-е гг. XII в.

Представляла собой небольшую, размером 5,8х5,1 м, бесстолпную однонефную постройку с прямоугольной апсидой, с примыкавшим с запада небольшим притвором с подземной камерой-криптой. Существует мнение, что прототипом данного храма могла быть деревянная церковь. Храм обладал значительной высотой (стены не ниже 7,0 м), внутри был расписан фресками. В 1928 г. его руины изучал И. М. Хозеров.

↓ Борисоглебская церковь. Середина XII в.

Небольшой крестово-купольный шестистолпный храм с одной наружной апсидой. Западная пара столбов в нём соединялась простенками с северной и южной стенами, выделяя нартекс. Интерьеры церкви были расписаны фресками.

В 1925 г. разрушенную постройку изучал Н. Щекотихин, в 1928 г. — И.М. Хозеров. По характеру архитектуры церковь была очень близка к Спасо-Преображенскому храму Евфросиниевского монастыря.

↓ Храм-триконх. Вторая половина XII—начало XIII вв.

Храм известен исключительно по письменным данным ХІХ в., когда его фундаменты были раскрыты и вновь закопаны. На сегодняшний день место локализации храма утеряно. Строение было крестово-купольным, четырёхстолпным, с одной апсидой и двумя полукруглыми выступами-конхами на боковых (северном и южном) фасадах. Это единственный известный на Руси храм-триконх, типичный для Балкан и Афона.

↓ Спасо-Евфросиньевский монастырь.

Монастырь основан внучкой полоцкого князя Всеслава Брячиславича Евфросинией Полоцкой в местечке Сельцо на правом берегу р. Полоты в 2,5 км к северу от Верхнего замка. Памятники древнерусского периода на территории монастыря представлены храмом-усыпальницей и Спасо-Преображенской церковью.

↓ Храм-усыпальница. Первая половина XII в.

Находился в 100 м на восток от Спасо-Преображенского храма Евфросиниевского монастыря. Упомянут в «Житии» преподобной Евфросинии: «Идиже братия наша лежат, преже нас бывшие епископы».

Церковь представляла собой крестово-купольный четырёхстолпный храм с одной наружной апсидой, окружённый с трёх сторон притворами-галереями. В галереях с восточной стороны были устроены небольшие часовни в апсидах, а на западных углах — необычные для древнерусского зодчества расширения. Фундаменты храма были сложены из булыжников насухо.

Внутренняя поверхность стен храма и притворов была покрыта фресковой росписью, пол выстлан майоликовой плиткой и декорирован мозаикой. В галереях выявлены многочисленные захоронения в саркофагах из плинфы.

Остатки храма исследовали: М. К. Каргер (1957, 1961, 1962, 1964 гг.), П. А. Раппопорт (1975–1976 гг.), Н. И. Зданович (1991 г.), И. В. Магалинский и Е. Н. Торшин (2016 г.), Д. В. Дук и Е. Н. Торшин (2017 г.).

В ходе последних исследований была обнаружена уникальная находка — фрагмент плинфы XII в. с изображением чертежа храма, нанесённым по сырой глине до обжига. Аналогов подобных находок на территории Восточной Европы ранее не зафиксировано.

↓ Спасо-Преображенский храм. 30-е (50-е) гг. XII в.

Прославленный Спасский собор Евфросиниевского монастыря сохранился до наших дней почти целиком в основном объёме.

Храм представлял собой небольшую шестистолпную постройку с одной наружной апсидой. Благодаря пониженному западному членению квадратная подкупольная часть строения выше остального объёма. Высокий барабан главы приподнят на особом возвышении, которое было оформлено с каждой стороны трехлопастными арками. Верхняя часть барабана была обширно декорирована двумя поясами аркатуры и двумя линиями паребриков между ними. На фасадах декор заключался в меандре перед арочными завершениями прясел и надоконными бровками у окон нижнего яруса.

Храм был окружен пристроенными галереями, а с запада к нему примыкали экзонартекс и притвор. В галереях размещались погребальные саркофаги.

В юго-западном углу в пристройках исследователями обнаружен уникальный подземный храм. Он был опущен ниже уровня дневной поверхности и представлял собой небольшой компартемент со своей апсидой и погребальным аркосолием. После разрушения галерей во второй половине XVII — начале XVIII в. вокруг храма было заложено городское кладбище. С середины XIX в. оно становится монастырским.

До настоящего времени внутри Спасского собора практически полностью сохранилась фресковая роспись XII в. Полы в храме были сделаны из качественно заглаженной штукатурки, которая имитировала мрамор. Галереи, как и основной объём церкви, были богато расписаны фресками в одном стиле. Внутри храма для облегчения конструкций были использованы арфоры, которые вмуровывались в стены в основании сводов.

История сохранила имя создавшего храм талантливого зодчего Иоанна, который стремился всячески подчеркнуть вертикальную устремлённость строения и создал торжественный архитектурный башнеобразный монумент. Именно в Спасском храме наиболее полно отражены оригинальные черты полоцкой архитектуры, выявилась характерная для Древней Руси и не свойственная Византии форма столпообразного храма. Возведение Спасской церкви Евфросиниевского монастыря стало вершиной полоцкого зодчества.

Научные исследования Спасо-Преображенского храма осуществляли: А. М. Павлинов (1895 г.), Н. И. Брунов и И. М. Хозеров (1926 г.), Е. А. Ащепков (1946–1949 гг.), П. А. Раппопорт и Г. М. Штендер (1976 г.), В. В. Ракицкий (1990-е гг.), экспедиция Полоцкого государственного университета (Д. В. Дук, И. В. Магалинский, А. Л. Коц) совместно со специалистами Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург) (Е. Н. Торшин, П. Л. Зыков) (2015–2024 гг.).

Изучением настенной живописи занимались В. В. Ракицкий, В. Д. Сарабьянов, Д. А. Скобцова, Ю. И. Малиновский и другие.